※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

初めて目にすると一瞬読めない名字、「躑躅森祐子」。

この記事では、正しい読み方から彼女の経歴、伝統工芸士としての歩み、そして川連漆器の魅力に至るまで、検索読者が知りたい情報をわかりやすく整理してご紹介します。

結論から言うと、「躑躅森祐子」の読み方は「つつじもり ゆうこ」。

全国的にも珍しい名字を持つ彼女は、秋田県湯沢市に伝わる伝統工芸品・川連漆器の世界で活躍する沈金師です。

躑躅森祐子の読み方と名前の由来

「躑躅森祐子」の正しい読み方は「つつじもり ゆうこ」。

- 「躑躅(つつじ)」はツツジ科の植物を指す言葉。

- 「森(もり)」はそのまま森を表す。

非常に珍しい名字であり、彼女が2025年4月に出演した『踊る!さんま御殿!!』の「レア名字さんvs個性派芸能人SP」でも話題となりました。

名字のインパクトだけでなく、彼女自身の伝統工芸士としての実力にも注目が集まっています。

躑躅森祐子の経歴を詳しく紹介

ここからは躑躅森祐子さんの経歴を見ていきましょう。

生い立ちと学び

秋田県湯沢市出身。

川連漆器の工房に生まれ、幼少期から伝統工芸に触れる環境で育ちました。

高校時代に父親と共に訪れた沈金の人間国宝・前史雄氏の授業に感銘を受け、本格的に沈金師の道を志します。

本格修行と伝統工芸士への道

高校卒業後、石川県立輪島漆芸技術研修所にて5年間、漆芸の技術を徹底的に学びました。

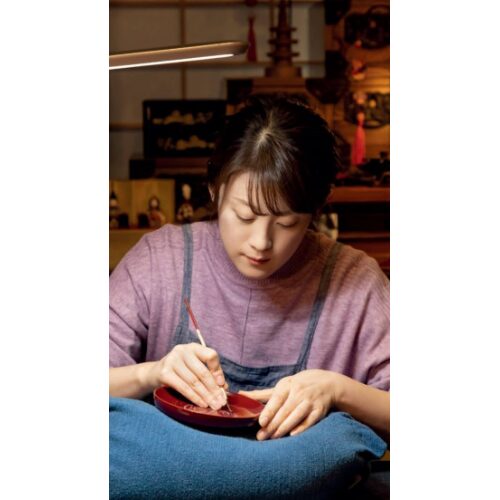

修了後は家業に戻り、沈金師として活動を開始。

2019年にはその技術力が認められ、伝統工芸士に正式認定。

さらに第22回日本伝統工芸士会作品展で東北経済産業局長賞を受賞する快挙も成し遂げました。

現在の活動

- 秋田ふるさと村にある工芸店「丸仁工芸 躑躅の森」を運営。

- 2022年には父・躑躅森健氏と初の親子展を開催。

- 女性伝統工芸士として各地の展示会に出展し、伝統技術の普及に努めています。

川連漆器と沈金技法について

川連漆器の魅力

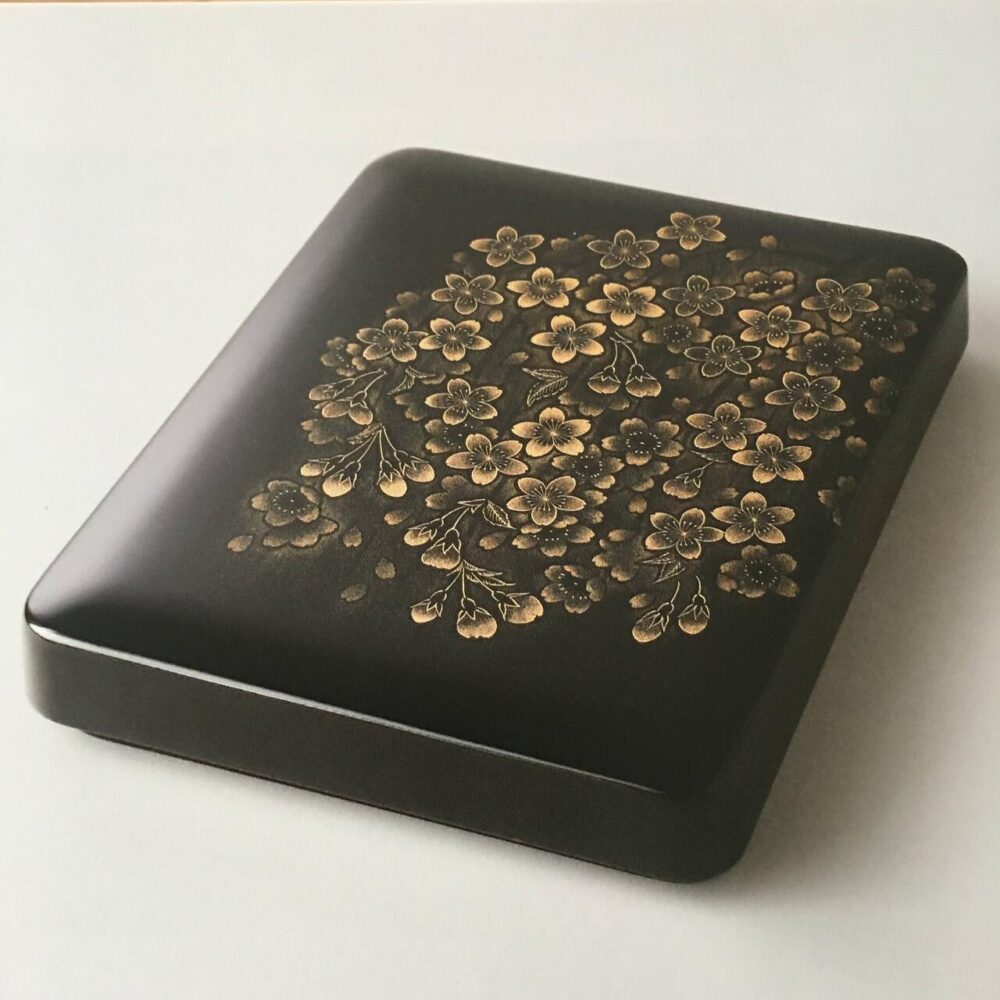

川連漆器(かわつらしっき)は、800年以上の歴史を持つ秋田県湯沢市の伝統的工芸品です。特徴は、

- 強固な下地作り(地炭付け・柿研ぎ・地塗り)

- 実用性に優れ、手に取りやすい価格帯

- お椀、重箱、お盆など日常使いの器が中心

といった点にあります。

沈金技法とは

沈金は、漆器の表面に細かな線を彫り、その溝に金粉を埋め込んで模様を描く技法。

躑躅森祐子さんはこの沈金を専門とし、繊細かつ華やかな表現力で作品に命を吹き込んでいます。

線と点を組み合わせた独特のデザインは、多くのファンを魅了しています。

世論と評価

近年、伝統工芸の世界でも女性の活躍が目立つようになり、躑躅森祐子さんはその象徴的存在の一人です。

実際に、伝統工芸士・女性の会に参加し、伝統工芸の世界に新風を吹き込んでいます。

また、若い世代や観光客にも川連漆器を知ってもらうため、体験型工房の運営にも力を入れています。

世間では「次世代を担う工芸士」として高く評価されています。

まとめ

躑躅森祐子さんの読み方は「つつじもり ゆうこ」。

伝統工芸士として、沈金技法を専門に川連漆器の魅力を広めています。

幼少期から伝統に親しみ、石川県立輪島漆芸技術研修所での修行を経て、確かな技術を身につけ、数々の受賞歴も持つ実力派です。

現代にも通じる作品作りを行い、伝統工芸の世界で新たな可能性を切り開いている存在です。

今後も彼女の活動から目が離せません。

コメント