※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

2025年4月、心理カウンセラーである神田裕子氏が出版した書籍『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』の内容が、発達障害や愛着障害、トラウマ障害を持つ人々への理解を欠いた表現として炎上しています。

本書は、職場での人間関係をテーマにした内容でしたが、その中で「困った人」として精神的な特性を持つ人々を分類し、比喩的に動物に例えるような表現が含まれていたことが問題視されました。

特に、当事者や支援者からは「無理解なレッテル貼り」「偏見を助長する構成」と強く反発され、「神田裕子 炎上」というキーワードがSNSを中心に急速に拡散しました。

本記事では、何が問題視され、なぜそれが出版に至ったのか、そして今後どのような影響を及ぼす可能性があるのかを詳細に解説します。

神田裕子の炎上理由は何?

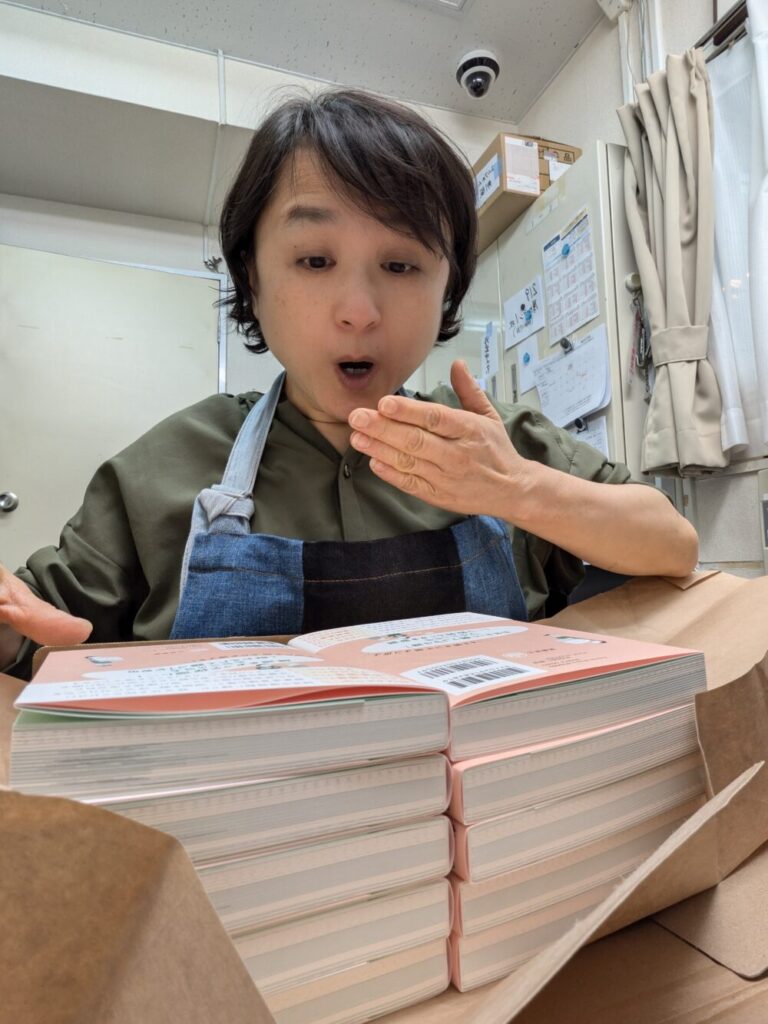

見本が届いた\(^o^)/

— スーパーカウンセラー神田裕子公式(心理/産業カウンセラー) (@yuukokanda1108) April 12, 2025

4月24日発売の新刊。

Amazon予約はすでにスタート!この瞬間は何冊出しても愛おしく感動がある😭 pic.twitter.com/rnPoHHfSgd

神田氏は心理カウンセラーとして長年のキャリアを持ち、講演や執筆を通じて人間関係や心理支援に関する情報を発信してきました。

問題の書籍『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』では、発達障害やトラウマ障害を持つ人々を「困った人」として、6つのタイプに分類しています。

| パターン名 | 特徴の説明 | 想定される対応方法 |

|---|---|---|

| こだわり強めの過集中タイプ | 一つのことに極端に集中し、柔軟性に欠ける | 作業環境のルールを明文化する |

| 人間関係がぎこちないタイプ | 社会的距離感をうまく取れない | チームとの橋渡しを行う指導者が必要 |

| 感情の起伏が激しいタイプ | 急に怒ったり泣いたりすることがある | 安心できる環境を整え、予測可能な日程で対応 |

| 指示が通りにくいタイプ | 一度で指示を理解しにくい | 視覚的サポートや反復説明を重視 |

| 不安が強く慎重すぎるタイプ | 自信がなく行動に移るのが遅い | 成功体験を積ませていく対応が必要 |

| 反発的・対抗的なタイプ | 指示に反発する態度が見られる | 感情的にならず冷静に対応することが推奨 |

これらの分類は、実際には特定の障害特性を暗に示唆しており、当事者を「職場で扱いづらい存在」として単純化しているとの批判を受けました。

動物的なメタファーや「困ったさん」という愛称的表現も、「人格の否定」「差別の再生産」として受け取られています。

SNSでの反響と社会的インパクト

発達界隈をザワつかせている例の本、ASDやADHDはともかく、愛着障害やトラウマみたいな人間の悪意で傷ついてきた人々を「困ったちゃん」側にするのってなんだかセカンドレイプめいてるな、と思った。

— ヒッポ (@sternhimmel02) April 15, 2025

書籍の発売後、SNS上では「#神田裕子著作の出版差し止めを求めます」といったハッシュタグが拡散し、トレンド入りするほどの騒動に発展。

多くの発達障害当事者や支援者、教育関係者、心理職の専門家が声を上げました。

特に当事者の反応は非常に感情的で深刻です。例えば:

- 「発達界隈をザワつかせている例の本、ASDやADHDはともかく、愛着障害やトラウマみたいな人間の悪意で傷ついてきた人々を『困ったちゃん』側にするのってなんだかセカンドレイプみたいで気持ち悪い」(@cryforpeace)

- 「すでに炎上状態のこの本と著者の『スーパーカウンセラー』氏。僕は他人のことも自分のことも、とにかくカテゴライズして語るのはとても危険だと思う」(@miraikoga)

- 「かなり炎上してますが、『職場にはびこる困った人』として、発達障害の人を『こだわり強めの過集中さん』、トラウマ障害の人を『心に傷を抱えた敏感さん』、病気で休職…」(@tomonuna)

このように、書籍の記述が当事者の苦しみや経験を軽視し、社会的スティグマを助長しているとの認識が強まっています。

なぜ出版まで至ったのか?編集と出版社の責任

通常、書籍の出版には編集者や校閲者、時には外部専門家のレビューなど複数のチェック工程が設けられています。それにもかかわらず、今回のようなセンシティブな表現を含む書籍が流通してしまった背景には、いくつかの構造的な問題が存在します。

まず第一に、著者が心理カウンセラーという専門家であったことが、無条件の信頼を呼び、編集側の批判的視点を鈍らせていた可能性があります。

特に専門用語が並ぶと、編集者は内容に深く踏み込まず、著者の判断に依存する傾向が強まることがあります。

次に、読者ターゲットや販売戦略の優先が、内容の倫理性よりも上に置かれたという指摘もあります。

たとえば、「職場での困った人」という分かりやすいキャッチーなテーマは、読者の関心を集めやすく、編集段階で商業性が重視されすぎた可能性があります。

さらに深刻なのは、障害当事者やその支援者といった視点が編集プロセスに欠けていた点です。

もし事前にそうした立場の人たちによるレビューやモニターが行われていれば、少なくとも表現の配慮や構成に修正が加えられていたはずです。

これらの背景には、出版業界全体の倫理基準やチェック体制の再構築が求められるという課題が浮かび上がっています。

出版社側に指摘されている課題は次のとおりです:

- 専門家の発信を無条件に信頼し、批判的視点を欠いていた

- 障害当事者や支援者の声を編集段階で取り入れていなかった

- 差別や偏見の再生産リスクに対する想像力が乏しかった

この構造的な問題は、今後の出版倫理や企画段階での再考を促す事例としても注目されるべきです。

心理カウンセリング業界全体に与える影響

この問題は、神田氏個人の炎上にとどまらず、心理カウンセリングという専門職全体への信頼にも影響を与えています。

カウンセリングを求める人々にとって「安心・共感・尊重」が基本である中、差別的な認識を示した書籍の存在は信頼の基盤を揺るがせるものです。

また、業界内では、「支援者が無自覚に差別構造を再生産することの危険性」や「教育の再構築の必要性」が強く指摘されています。

まとめ

「神田裕子 炎上」は、一人の専門家による出版物が、社会全体に与える影響の大きさを浮き彫りにしました。

心理職に求められるのは知識の提供だけではなく、「誰もが尊重される表現と態度」であり、それを怠った時、専門性そのものへの信頼が揺らぎます。

神田氏や出版社が今後どう対応するのかに注目が集まると同時に、社会全体が多様性や配慮の感度をさらに高める必要があります。

読者にとっても、今後書籍を選ぶとき、「この本は誰を置き去りにしていないか?」という視点を持つことが、よりよい共生社会への一歩となるでしょう。

- Q神田裕子氏の書籍はどのような内容だったの?

- A

職場での人間関係に悩む人に向けて、いわゆる「困った人」を6つのタイプに分類し、それぞれの対処法を解説するという構成でした。しかしその中で、発達障害や愛着障害、トラウマ障害を持つ人々を問題のある存在として描写し、動物的な比喩などで表現したことが問題視されました。

- Qなぜその内容が炎上につながったの?

- A

該当の表現が「差別的」「偏見を助長する」と受け止められたためです。当事者の尊厳や苦悩を軽視していると受け取られ、多くの批判がSNS上で広まりました。

- Q出版社はなぜ止めなかったの?

- A

著者が専門家であることに編集者側が過剰に信頼し、批判的視点を持たなかった可能性があります。また、商業性が優先された結果、倫理的な問題に対する感度が低かったと指摘されています。

- Q書籍は回収されるの?

- A

現時点では正式な書籍の回収や販売停止のアナウンスは確認されていません。ただし、SNSでは書店に対して取り扱い中止を求める声が多く寄せられています。

- Q神田氏は謝罪したの?

- A

2025年4月現在、神田裕子氏本人や出版社からの公式な謝罪や声明は確認されていません。今後の動向が注目されています。

- Q今回の炎上が社会にもたらす影響は?

- A

専門家の言葉の重み、出版物の社会的責任、多様性への理解といった点で、多くの人が「表現の倫理」について考える契機となっています。心理カウンセリングや教育現場における信頼と配慮の在り方にも波及しています。

コメント