※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

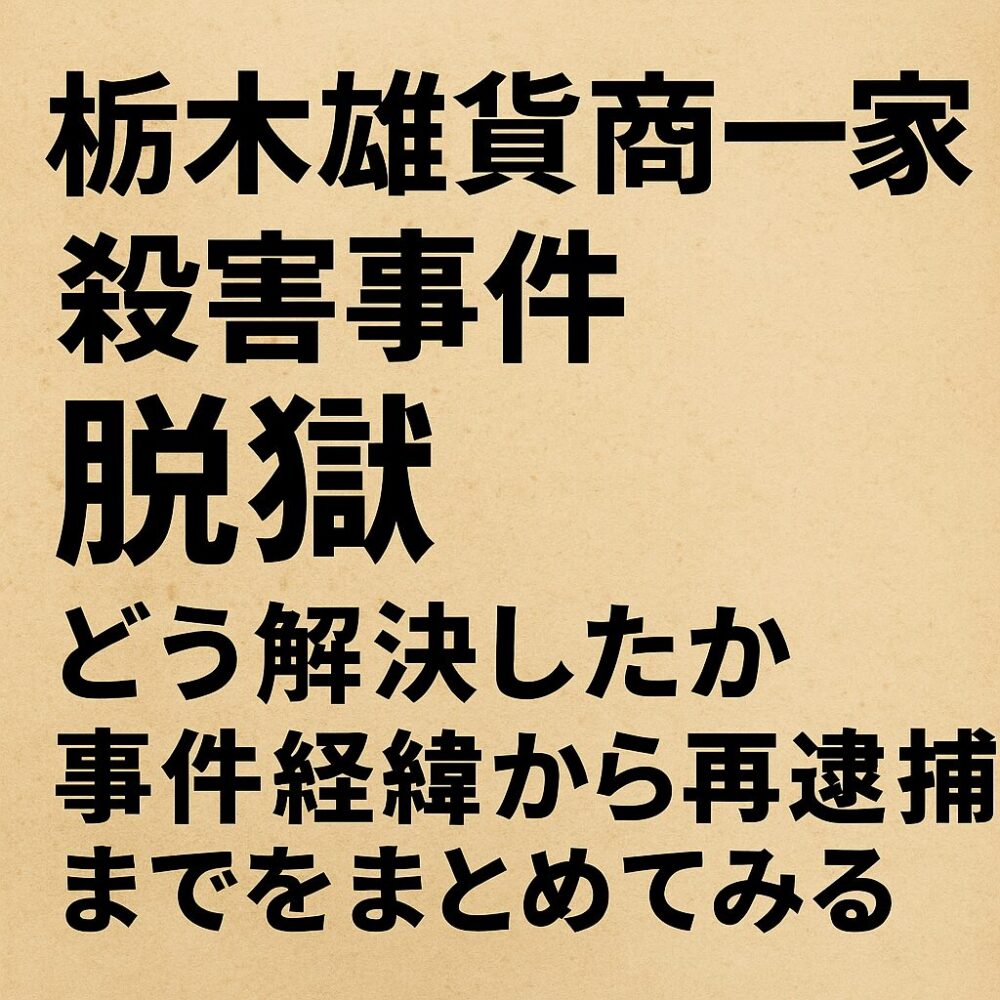

1950年代の日本で起きた「栃木雑貨商一家殺害事件」。

その凄惨さに加え、死刑囚による東京拘置所からの脱獄という前代未聞の展開は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。

本記事では、この事件の発生から脱獄、そして再逮捕に至るまでを時系列に沿って詳しく解説し、読者の検索意図である「事件の経緯を知りたい」「なぜ脱獄できたのか」「どうやって再逮捕されたのか」といった疑問に応えていきます。

事件と脱獄の時系列

以下に、1953年の事件発生から1955年の死刑執行までの経緯を、詳細な解説と共に時系列でまとめた表を示します。

この一覧は、読者が事件の全体像と流れを一目で理解できるよう構成されています。

個々の出来事がどのような意味を持っていたのか、その背景や社会的影響にも触れています。

| 日付 | 出来事 | 詳細・背景説明 |

|---|---|---|

| 1953年3月17日 | 栃木県市貝町で雑貨商一家4人が殺害される | 店主とその家族、住み込みの女性が惨殺され、性的暴行と金品強奪の痕跡あり。警察は猟奇的な強盗殺人として捜査を開始。 |

| 1953年5月 | 容疑者・西川正一(当時23歳)を逮捕 | 被害者宅近隣に住む無職青年で、自らの生活苦と母の治療費、婚約資金を動機と供述。地元に大きな衝撃を与える。 |

| 1954年 | 第一審で死刑判決 | 東京地方裁判所での審理により、有罪が認定され死刑判決が下される。自供と証拠が一致。西川は東京拘置所に収監。 |

| 1955年5月12日 | 東京拘置所から脱獄 | 書籍に隠された金鋸を用いて鉄格子を切断し脱出。”母に会いたい”という手紙を残し逃走。拘置所の管理体制の甘さが問題化。 |

| 1955年5月13日〜21日 | 西川逃走中 | 徒歩や無賃乗車で真岡市を目指す。変装や所持金もなく、畑の作物で飢えをしのぎ、空き小屋などで野宿。 |

| 1955年5月21日夜 | 栃木県真岡市の実家近くで発見 | 警察官が用水路近くでうずくまる不審者を発見。西川本人と確認され、抵抗せず身柄確保。 |

| 1955年5月22日未明 | 正式に再逮捕、母親と面会 | 西川の強い希望により、母親と1分間だけ面会が許される。報道は人間味ある結末として大きく報じる。 |

| 1955年6月28日 | 最高裁で上告棄却、死刑確定 | 異例の迅速な審理で上告が退けられ、死刑判決が正式に確定。社会的関心も高まる。 |

| 1955年11月21日 | 宮城刑務所へ護送 | 死刑執行のため深夜に極秘裏に移送。厳重警備体制のもと行われる。 |

| 1955年11月22日 | 宮城刑務所で死刑執行 | 朝のうちに執行。最期の言葉は「お世話になりました」。落ち着いた態度で死刑台へ。新聞は感情と制度の両面から事件を再評価。 |

栃木雑貨商一家殺害事件 脱獄の経緯を詳しく解説

殺害事件の発生

1953年(昭和28年)3月17日、栃木県芳賀郡市貝町にある雑貨商「小野商店」の自宅兼店舗で、店主の小野重夫さん(当時52歳)、妻の静子さん(49歳)、長女の君子さん(22歳)、さらに住み込みで働いていた女性使用人(18歳)の4人が惨殺される事件が発生しました。

犯人は深夜、2階の窓から侵入し、熟睡中だった一家を手当たり次第に刺殺。

特に女性2人に対しては性的暴行の形跡も見られ、猟奇的な要素も含んでいました。

現場には荒らされた形跡があり、現金や貴金属類など数千円相当が奪われていたとされ、強盗目的での犯行であることが推察されました。

朝になっても店が開かず、異変を察知した近隣住民の通報で警察が駆け付けたところ、血まみれの遺体が発見され、現場は騒然となりました。

小さな町において一家全滅という事件は前例がなく、恐怖と不信が地域に広がり、住民の間では「近所に犯人がいるのではないか」と噂が飛び交いました。

この事件は、犯罪の残虐性と共に、静かな農村地帯に突如として現れた凶悪犯罪として全国紙でも大きく報道され、日本中に衝撃を与えることになります。

犯人逮捕と死刑判決

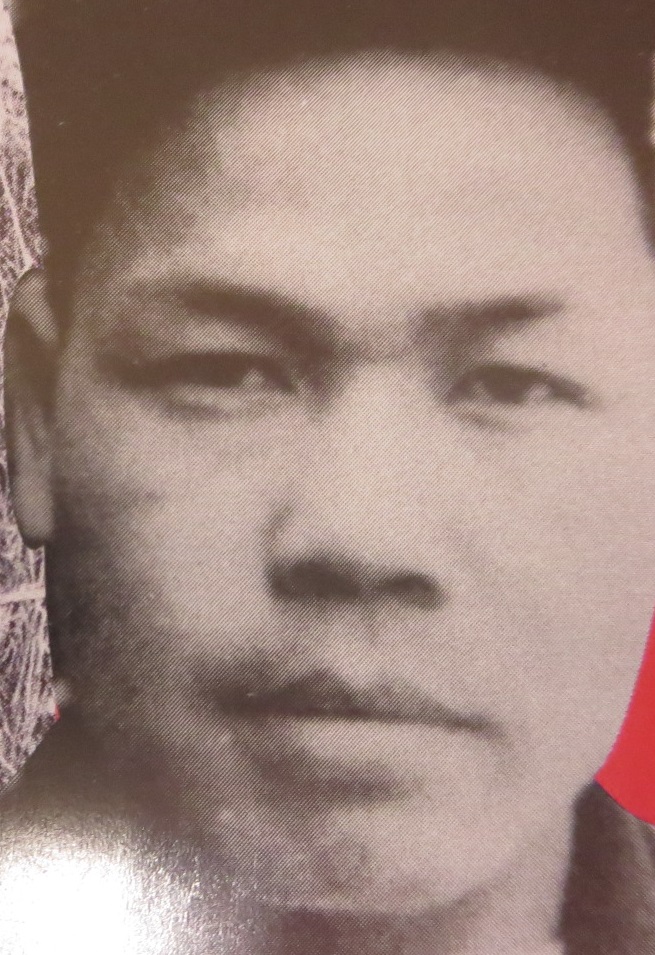

逮捕されたのは、被害者宅から約2kmほど離れた集落に暮らしていた当時23歳の無職男性、西川正一でした。

普段から目立つ存在ではなく、地元では「おとなしい青年」として知られていた彼が事件の犯人として名乗り出たことに、周囲は大きな衝撃を受けました。

取り調べの中で、西川は一貫して犯行を認め、自供により単独で計画・実行したことが明らかとなりました。

調査の結果、彼は経済的困窮と家庭内の事情に悩んでおり、「母親が重病で、治療費がどうしても必要だった。婚約者との結婚資金も必要だった」と語りました。

さらに、「一度きりの犯行で終わらせるつもりだった」と供述しており、強盗目的で侵入し、家人と鉢合わせたことから全員を殺害せざるを得なかったと説明しています。

西川の自供と現場証拠は一致し、検察は強盗殺人および強姦致死罪で起訴。

1954年の第一審で死刑判決が下され、彼は東京拘置所へ収監されました。

脱獄事件の発生

1955年(昭和30年)5月12日未明、西川正一は東京拘置所の独房から脱獄しました。

彼は、差し入れとして受け取った書籍の背表紙の中に巧妙に隠された金鋸を使って、鉄格子を切断するという大胆な方法で脱出したのです。

作業は夜間、人目を避けながら数日にわたって行われていたとみられ、鉄格子の切断には想像以上に時間と手間を要しました。

脱獄当夜、西川は見張りの死角を巧みに突き、外壁の隙間を通って施設の外へ出ました。

監視体制が甘かったことも、彼の脱出を許す一因となりました。

のちに拘置所の管理体制の甘さが大きく問題視されることとなります。

彼が部屋に残していった紙には、震える筆跡でこう記されていました。「命が惜しい、せめて一目だけでも母に会いたい」。

この言葉は、新聞にも大きく報道され、死刑囚である西川の人間味と哀切な思いが世間に強烈な印象を残しました。

世間とマスコミの反応

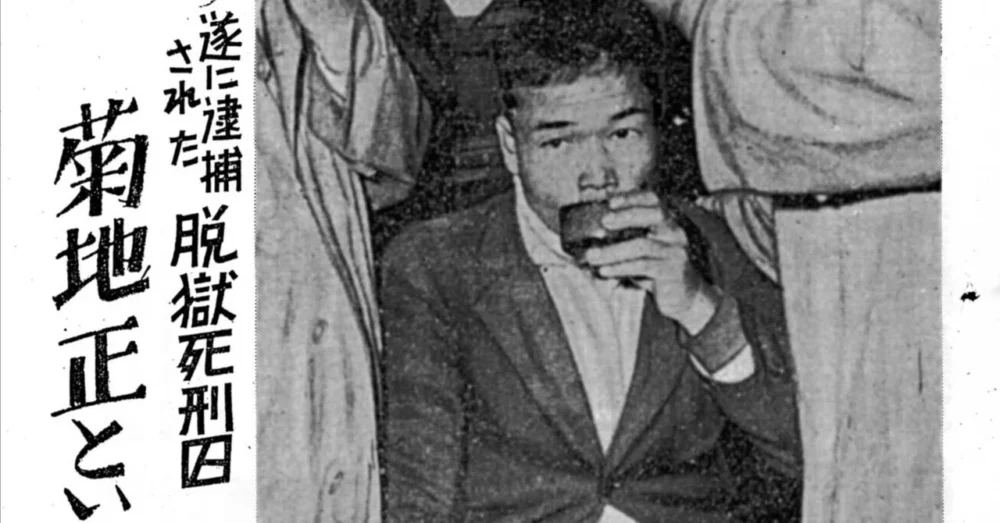

この脱獄事件は日本中を震撼させ、全国紙・地方紙を問わず一面で大きく取り上げられました。

テレビやラジオでは「死刑囚脱獄」の速報が繰り返し報じられ、新聞各紙は連日、西川正一の逃走経路や人物像、犯行動機を掘り下げた記事を掲載しました。

『読売新聞』や『朝日新聞』では特集記事が組まれ、「監視の盲点を突いた大胆な脱獄」「死刑囚の母恋し情」などの見出しが国民の注目を集めました。

警察はただちに緊急配備を敷き、東京都内および隣接県の栃木・埼玉・群馬・茨城に捜査員を動員。

西川の親族宅や関係先を中心に、50か所以上の張り込み・聞き込みを徹底的に行いました。

警視庁内には臨時の特別捜査本部が設置され、24時間体制で情報収集が続けられました。

市民には、夜間外出の自粛や戸締まりの徹底が呼びかけられ、学校や町内会では集団下校や自警団の巡回が始まりました。

家庭ではラジオの前に集まって最新情報を聞くのが日課となり、社会全体が緊張状態に包まれたのです。

再逮捕までの逃走劇

脱獄後、西川正一は、鉄道を利用して栃木県へ向かいました。

逃走の際には変装などをしていた形跡はなく、ボロボロの囚人服を着替えた形跡もなかったと伝えられています。

列車には無賃乗車で乗り込み、夜間には人気のない線路沿いや山道を徒歩で移動し、可能な限り目立たぬよう行動していました。

途中、空き家や納屋のような場所で雨露をしのぎ、飲食は道端の畑にある作物を口にするなど、まさに命からがらの逃避行だったと言えます。

目的はただ一つ、「母に会いたい」。

この強い一念だけで、およそ200kmの道のりを11日間かけて移動したとみられています。

警察は早い段階から「真岡市に向かう可能性が高い」と見ており、実家の周辺に張り込みを続けていました。

そして1955年5月21日午後11時ごろ、真岡市内の自宅近くの用水路沿いで、憔悴しきった西川がついに発見されます。

目撃情報に基づき巡回していた警官が、草むらでうずくまる不審な男を発見し、声をかけたところ西川本人であると判明。

彼はほとんど抵抗することなく身柄を確保され、翌22日未明に正式に逮捕されました。

連行の際、西川は「母に……母にだけは、どうしても会いたかった……」と繰り返し、感情を抑えきれない様子でした。

警察はその願いを汲み、特別に短時間の面会を許可。

母と息子が対面したのは、わずか1分足らずの静かなひとときでした。

母は「何も言わずとも、顔を見られただけでよかった」と涙ながらに語ったとされています。

この再会と再逮捕の様子は翌日の新聞でも大きく報じられ、「人間・西川の最後の願い」という見出しで国民の感情を揺さぶりました。

事件のその後

裁判と死刑執行

再逮捕後、西川正一は東京地方裁判所での死刑判決を不服として上告していましたが、1955年6月28日、最高裁判所はその上告を棄却し、正式に死刑が確定しました。

最高裁の判断は迅速で、社会的関心の高い事件であることを反映して、異例の早さで審理が終わったとも言われています。

当時の東京拘置所には死刑執行のための設備がなく、同年11月21日、西川は死刑執行施設のある宮城刑務所へと護送されました。

護送は厳重な警備の下で行われ、一般には知らされていない深夜の時間帯に、車両で静かに移送されました。

翌11月22日早朝、死刑執行は厳粛な雰囲気の中で行われました。

刑務官の証言によれば、西川は最後まで落ち着いた様子で、担当者に対して「お世話になりました」と一礼した後、死刑台へと向かったといいます。

死刑執行後、この事件に関する新聞各紙は、あらためて「人の心の奥深さ」や「制度の限界」について社説を掲載するなど、事件の社会的な意味を論じました。

拘置所の対応と制度改革

この脱獄事件により、東京拘置所の所長が罷免されるなど、関係者が処分されました。

また、拘置所の鉄格子は金鋸で容易に切断できる鋳鉄から鋼鉄に交換され、再発防止のための対策が講じられました。

まとめ

「栃木雑貨商一家殺害事件 脱獄」は、死刑囚が母への情に動かされて脱獄するという異例の事件でした。

その背景には、極限状態の心理や拘置所の管理の甘さが存在します。

この事件をきっかけに、拘置所の構造や管理体制は大幅に見直され、再発防止策が講じられました。

事件の詳細を知ることで、刑務所や拘置所のあり方、犯罪者の心理、そして家族への想いの重さまで、さまざまな角度から考えるきっかけになるでしょう。

- Q栃木雑貨商一家殺害事件とは何ですか?

- A

1953年3月、栃木県市貝町で雑貨商を営む小野家の一家4人が惨殺された事件です。金品の強奪と性的暴行が伴っており、日本中に衝撃を与えました。

- Q犯人はどのようにして逮捕されたのですか?

- A

犯行から2か月後、近隣に住む23歳の西川正一が逮捕されました。自供と現場の状況が一致しており、動機は金銭的困窮と母親への思いによるものでした。

- Qなぜ西川正一は脱獄したのですか?

- A

西川は死刑を恐れると同時に、「母に一目会いたい」という強い感情から、拘置所からの脱走を決意しました。独房に差し入れられた書籍に隠された金鋸で鉄格子を切断し脱出しました。

- Q脱獄後はどうなりましたか?

- A

約11日間にわたって逃走し、栃木県真岡市の実家近くで発見・再逮捕されました。再逮捕の際には特別に母親との1分間の面会が許可されました。

- Qこの事件が社会に与えた影響は?

- A

拘置所の管理体制が見直され、鋳鉄製の鉄格子は鋼鉄製に改修されるなど、脱獄防止のための制度改革が進められました。また、報道を通じて「人間性」や「司法の限界」に関する議論が高まりました。

コメント